Cette biographie, à l’articulation du récit personnel et des chantiers de recherches, est un travail de mémoire tardif sans retour aux archives.

*

Les liens en bleu renvoient aux projets plus longuement traités.

Je suis l’auteure des photos ici présentées, sauf quelques-unes au © signalé.

PREMIERS PAS

THÈSE

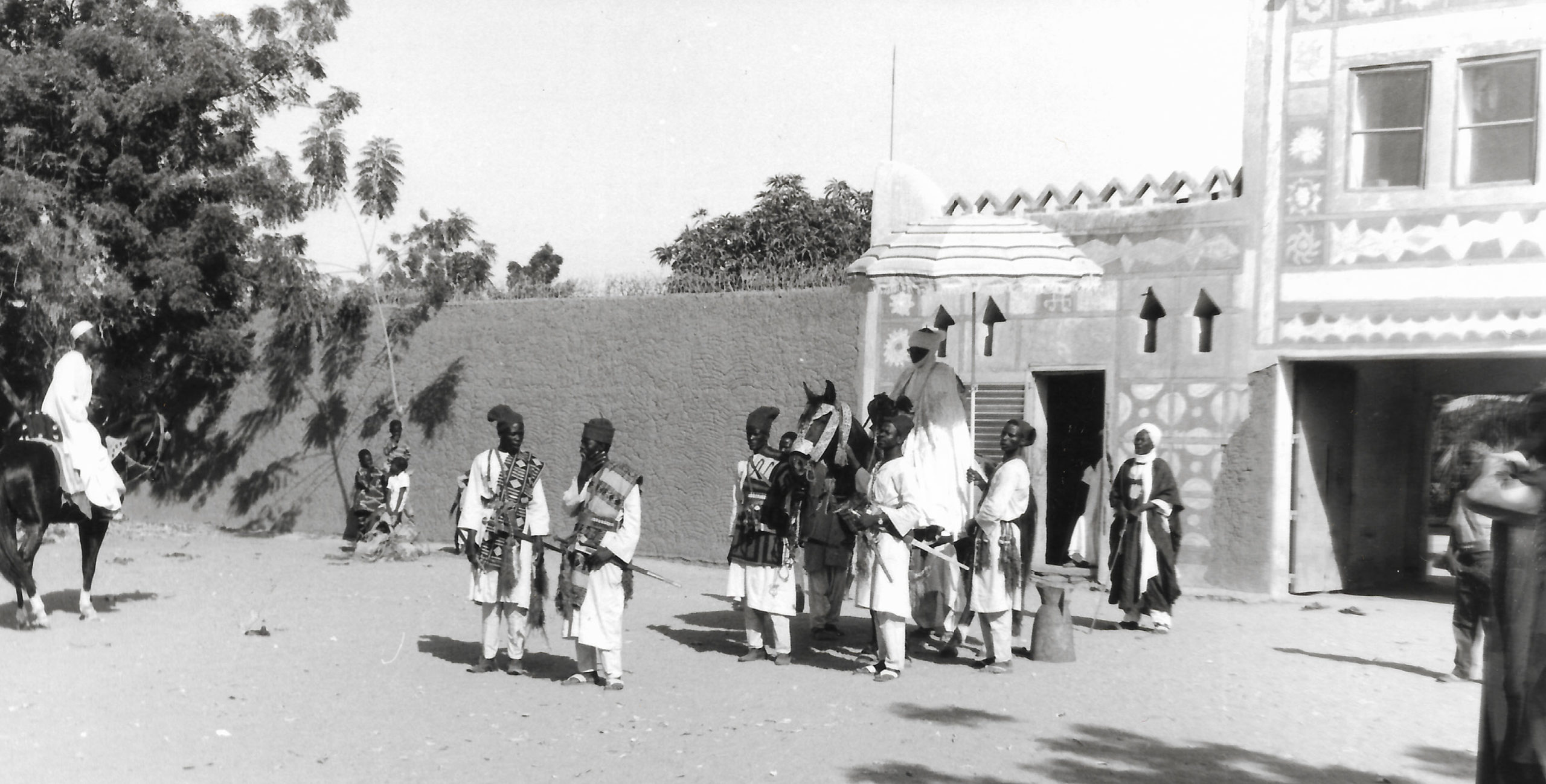

Ma thèse intitulée « Une aristocratie coloniale. Histoire et changements politiques en pays hausa, Niger » [1980] portait sur les chefferies dites « coutumières ». Je mettais en question le dualisme entre tradition et modernité. Une aporie ressassée à l’envi qui empêchait de voir les continuités du politique, des guerres esclavagistes précoloniales à l’État contemporain. Les intronisations hautes en couleur que l’on attribuait volontiers aux longues traditions découlaient en fait des jeux de pouvoir entre lignages d’origine princière sur le même maillage politique : coutumier, étatique et commerçants.

L’évolution historique du politique dans ce pays me donna raison. Les intronisations de chef de canton rassemblent désormais les hauts représentants de l’administration centrale et beaucoup de notables : ce rituel jadis d’importance très locale est devenu la manifestation de la réussite contemporaine d’un lignage princier.

En 2018 quarante après, Samna Aboubacar Marafa, fils du Samna que j’ai bien connu, offrit pour son intronisation une fête en grande pompe aux élites politiques au-delà même des frontières, avec une très forte présence d’hommes éminents du monde hausa dont Mohamed Bazoum, ministre de l’intérieur par la suite devenu président de la République du Niger.

Intronisation du Samna Aboubakar Marafa. 5 mai 2018

Photos de basse définition données par ses frères ©famille Marafa

Comme celui du mariage ce rituel dure trois jours (sept anciennement) pendant lesquelles les griots chantent à tout rompre, des montagnes de nourritures sont distribuées et de nombreuses bêtes égorgées. On marie ango, le prétendant à kasa la terre ou pays, incarnée par une jeune vierge physiquement présente. Le dernier jour quand ango sort à la lumière uni à kasa, il peut prendre le turban de la sarauta, la souveraineté ; un turban partagé par tous «occupants-prétendants» d’une charge politique aussi petite soit-elle, qui elle aussi s’ouvre par une intronisation sur le même modèle du mariage.

GUERRES, ESCLAVAGE, COLONISATION … LES GRANDS SUJETS

Avec l’école William Ponty des premiers cadres coloniaux, des fils d’esclaves ou de paysans pauvres ont pu gravir la hiérarchie. Une ascension par défaut due à la méfiance des nobles patriarches à l’égard des Blancs. Ils préféraient envoyer leurs esclaves ou leurs obligés à la place de leur fils. Mais cela n’effaçait pas les origines serviles qui se transmettaient comme une tache de génération en génération.

Un sujet traité par Claude Meillassoux qui lançait un séminaire de deux ans très suivi à l’EHESS et qui donna lieu à la publication d’un ouvrage collectif. Lui succéda un autre thème, la guerre, qui pareillement rassembla de très nombreux chercheurs avec un ouvrage à la clé.

Le relais était pris avec Marc Augé et Jean Bazin qui ont créé de nouveaux lieux d’émulation interdisciplinaire où nous aimions nous retrouver. En fin de séance, la question rituelle ‘tu viens boire un pot ?’ demandait à peine une réponse ; le bistrot comptait autant que le reste.

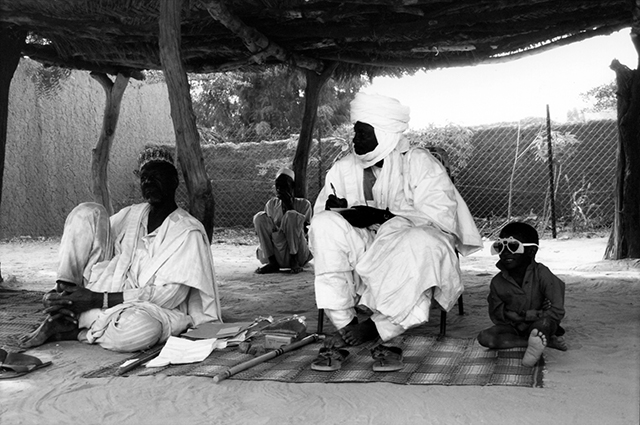

Sarki Samna Marafa, le matin

Je décidais de me stabiliser dans le canton de Tibiri en bordure de la frontière du Nigeria. A partir de là je rayonnerais. Le chef Marafa venait d’être intronisé Samna. Juste avant, il était gendarme-motard en ville. Son parcours me plaisait. Il m’accueillit avec grande gentillesse. Plus tard j’allais réaliser deux films dans cette chefferie Les Temps du pouvoir (1983) et Contes et Décomptes de la cour avec ses femmes en harem (1993).

Pour l’heure, je plongeais dans la tradition orale qui s’arrangeait avec l’histoire de telle sorte que les orateurs étaient toujours les descendants de ceux qui avaient dominé. Jamais d’assujettis ! Les récits étaient traversés de héros armés de magie, de chevaux de guerre vénérés, d’exploits fantastiques où la bravoure était intimement mêlée au cannibalisme rituel.

Je complétais ces savoirs par des incursions dans les archives coloniales et apprenais d’autant plus vite le hausa que j’avais du plaisir à pénétrer dans ce monde très visuel dont j’ai tiré mon doctorat, mon premier film et mes premiers écrits ethnographiques.