Cette biographie, à l’articulation du récit personnel et des chantiers de recherches, est un travail de mémoire tardif sans retour aux archives.

*

Les liens en bleu renvoient aux projets plus longuement traités.

Je suis l’auteure des photos ici présentées, sauf quelques-unes au © signalé.

MOUVEMENT DES IDÉES

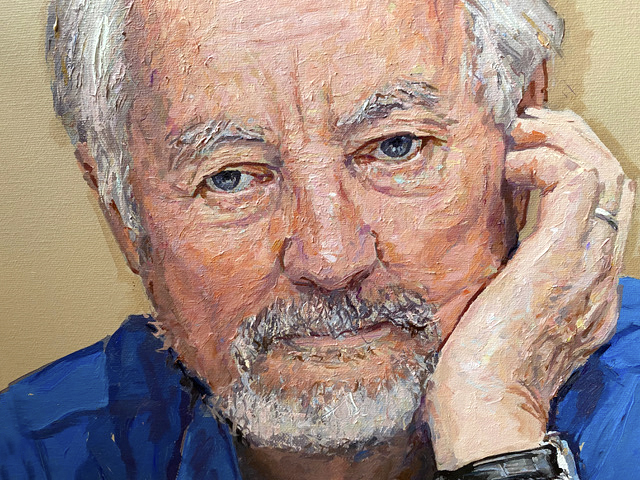

MARC AUGÉ

Féticheur – Abidjan

Marc Augé a commencé par un grand œuvre sur la sorcellerie chez les peuples lagunaires de Côte d’Ivoire, Théorie des pouvoirs et idéologie [ENS, 1975], pensant dans un même mouvement, sens et rapports de force, idéologie et système symbolique, acteur et déterminisme. Il a mis en lumière les forces hiérarchisantes dans les sociétés lignagères et les logiques à l’œuvre par la notion d’ideo–logique. Il tentait de rapprocher structure et histoire. En bon florentin il favorisait les ententes dont son couple avec Françoise Héritier était une illustration. Elle, épigone de Lévi Strauss au Collège de France ; lui, héritier de Balandier et président de l’École de Hautes Études.

Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort [Flammarion, 1977].

Le Génie du Paganisme [Gallimard, 1982].

LE CONTEMPORAIN

Pour Marc, si l’anthropologie restait accrochée aux traditions perdues, aux derniers groupes survivants, aux langues parlées par cinquante personnes… elle allait devenir une science savante, comme la philologie romane par exemple, déconnectée du monde et probablement de l’enseignement général et national. C’est ainsi qu’il participait à l’ouvrage Le Sauvage à la mode. [Vents d’ailleurs]

Dans les années 1980, il lança un nouveau thème de recherche : la maladie comme « fait social » Le Sens du mal : anthropologie, histoire, sociologie de la maladie [EAC,1984] en même temps qu’il était aimanté par la modernité du quotidien et les mouvements planétaires sans jamais se démettre de ses concepts maîtres : altérité, identité, pluralité.

De « l’anthropologie du proche » et de la « surmodernité », il fait son domaine de prédilection dont les Non-Lieux (1992) devinrent un étendard : la globalisation aplatit le temps et l’espace à la faveur d’une individualisation extrême qui « uniformise et empêche l’altérité ». En 1993, il sortait son livre manifeste, Pour une Anthropologie des mondes contemporains, et en 1996 il créa son centre de recherches éponyme à l’EHESS.

« Post moderne », Marc est resté néanmoins très attaché à l’apport des Lumières, il n’a jamais remis en question l’universalisme dans son rapport aux cultures, à la science en tant qu’elle accumule connaissances et examens critiques.

SORTIR

Comme je l’ai évoqué, j’ai suivi les séminaires de Marc à l’EHESS, rue de Tournon puis rue de La Tour, en binôme avec Jean Bazin. Il s’y forgeait des amitiés fluides entre vie privée et vie professionnelle. Je suivais aussi les cours de Jean Rouch à Chaillot le samedi matin. Cela consistait à regarder des films aux formes improbables. Ces espaces enjoués, sensibles, s’ouvraient aux débats comme aux nombreuses fiestas portées par les cartographies amoureuses aux géographies versatiles.

ESSAIS LIBRES

Très tôt Marc a mis en avant la notion « d’auteur » : l’ethnologue n’est pas un simple vecteur de cultures mais il interprète et met en forme des savoirs pour les transmettre. Par sa volonté de modernité, il quittait volontiers les crédos scientifiques et les grandes machines académiques pour exercer son travail sur le contemporain au travers d’essais libres et expérimentaux, de films documentaires ou fictionnés et de romans.

« La science a la chance et la modestie de savoir qu’elle est dans le provisoire, de pouvoir déplacer les frontières de l’inconnu et d’avancer » disait-il [2001]

Il a légitimé mon va-tout pour le cinéma et mon plaisir de travailler sur des terrains très variés : une réconciliation entre le théorique et l’argentique qui a délié mon envol en ethnologie. Il a rassuré et encouragé nombre de jeunes chercheurs par son aptitude au bonheur à la recherche du Carpe diem.