Cette biographie, à l’articulation du récit personnel et des chantiers de recherches, est un travail de mémoire tardif sans retour aux archives.

*

Les liens en bleu renvoient aux projets plus longuement traités.

Je suis l’auteure des photos ici présentées, sauf quelques-unes au © signalé.

CINÉMA

DISPOSITIFS

Contes et décomptes de la cour – Leçon de géographie dans le harem

Les liens entre esthétique et connaissance qui vont « relier la perception du social à ce qui en est dit et à la manière dont s’est dit » [Rancière] passent par un ‘dispositif formel’ qui va réfracter le récit et dégager le sens d’une réflexion. Le ‘dispositif’ dans le domaine du cinéma concerne l’œil et l’oreille. Cette notion est toujours utilisée au singulier bien qu’elle recouvre un assemblage hétéroclite : matériels scopiques ou sonores, formats, couleurs, rendus sonores, limitation de l’espace et du temps, indications scéniques, figure de l’acteur, valeurs éthiques etc… Ces éléments forment « un dispositif » parce que reliés les uns aux autres dans des conditions données, ils constituent un territoire créatif en mouvement et non un moule. C’est le point de vue en redéploiements et ajustements.

MES CHOIX

→ Les Temps du pouvoir

Au cours du récit de ce premier film sur une chefferie au Niger, les gardes royaux aux turbans rouges galopent au son du Grand Tambour royal sans aller nulle part. Je suis ces cavaliers à cheval. J’avais emmené cinq cavaliers sur un plateau de latérite pour mettre en scène cet artifice en forme de ‘light motiv’. Par cette chevauchée sans but, je symbolisais à la fois la présence physique du Samna qui maintenait son héritage princier, et cette tradition évidée de tout contenu avec des gardes aux couleurs du drapeau national dénués de toute fonction de sécurité et vivant chichement de la « messagerie royale » en l’absence de postiers dans le canton.

→ Le Reflet de vie

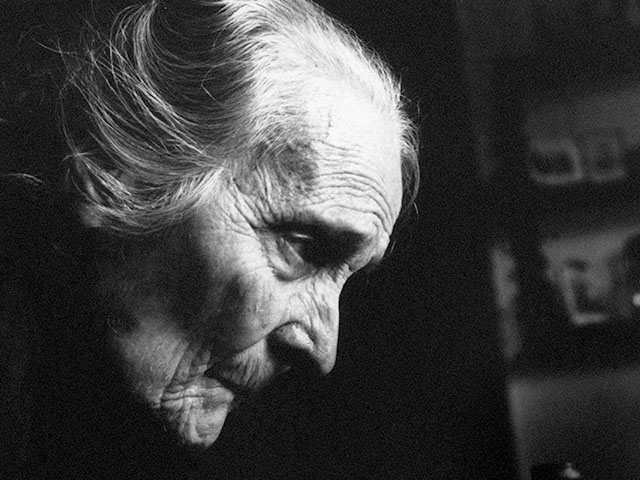

Au milieu de ce film tourné en 16 mm couleur surgissent des photos en noir et blanc : c’est Hélène, un des personnages de ce récit consacré au grand âge. Dès notre première rencontre j’ai décidé à ne pas utiliser une caméra. Très âgée, un visage sculptural, nichée dans un hameau déserté, elle marchait lentement en traînant les pieds et parlait avec un appareil dentaire qui parfois se décrochait. Un plan synchrone aurait rendu ces détails réalistes et encombrants. Le monochrome accompagné de sa voix off et de quelques sons ambiants m’ont permis d’honorer sa force intérieure, sa grande beauté et sa silencieuse solitude.

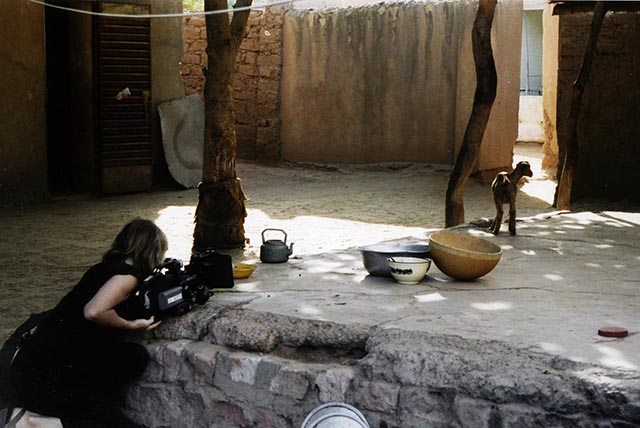

→ Contes et Décomptes de la cour

Dans ce harem filmé au Niger il ne se passait pas grand-chose. Il fallait juste être là pour capter le minuscule, les petits événements qui peuplaient le vide dont la signification surgissait souvent plus tard. Mes oreilles s’ouvraient aux plaintes à l’égard du mari qui allait voir Hadiza, la 5e femme, quand il le voulait. Dans cette cour, elle n’existait que dans l’évocation douloureuse des ‘kichia’ : les jalouses, terme aussi utilisé pour désigner ‘coépouses’. Cela m’a amenée à ne montrer d’elle qu’un plan mental déréalisé quand elle est évoquée par l’une des « vieilles ». On comprend intimement quelque chose de la douleur de la claustration, de l’impossibilité d’échapper, qui ne se dit jamais frontalement.

→ Si Bleu si calme

Dans cette vaste prison, une caméra pour filmer les lieux collectifs et un appareil photo dans les cellules. Un parti pris formel qui s’est imposé sur le champ. J’ai refusé l’instantané d’un homme dans sa cellule filmé en synchrone. Cela aurait cannibalisé la durée subjective que je cherchais à faire comprendre.

J’ai opté pour l’artifice de la dissociation : temporalité individuelle et temporalité carcérale / question posée dans l’espace collectif et réponse écrite dans l’intimité / image fixe et images animées.

→ Little Go girls

L’introduction de dialogues s’est décidé quasiment lorsque le film était terminé. Dans la première version, je voulais que ces jeunes « prostituées » soient reconnues sans explication dans les moments d’attente et d’incertitude. J’ai choisi de les filmer entre le réveil tardif et la préparation au tapin le soir ; en opposition aux temps pornographiques qui les stigmatisent : bagarre, insulte, racolage, outrances.

Le film a été rejeté par le CNC et tous les festivals, comme si un personnage ne pouvait plus être accepté sans sa fiche Wikipédia. Deux ans après, j’ai dû me résoudre à faire parler les Go qui heureusement avaient changé de vie et pouvait dire : avant j’étais… Pour cet usage de l’imparfait, j’ai fait construire une petite cabane en bois ouverte par un moucharabieh. Un décor en rupture spatiale avec le film tourné dans un autre contexte. Une mise à distance de la flétrissure.

→ Bronx Barbès

Je refusais le cinéma direct dans les ghettos d’Abidjan que je voyais emprunts d’une vacuité héroïnée dont aurait pu se dégager une forme de misérabilisme. Je cherchais une esthétique portée par leurs rêves de transformation sur la tranchant de la mort. « Du pâtir à l’agir» [Merleau-Ponty]. Cet arc narratif nécessitait le recours à la fiction qui permettait aussi protéger de la justice les ghettomen devenus « comédiens » choisis par casting sauvage. L’adéquation a été totale entre la problématique, l’enquête, l’éthique, l’expression cinématographique avec ces acteurs-là auxquels un hommage à leur langue corporelle et leurs imaginaires était dû.

Making off de Bronx Barbès

VERS LA FICTION

Après l’Océan – Tournage ©tomaBaqueni

Au long de mon parcours, je n’ai cessé de m’approcher des procédés fictionnels pour mettre en lumière les strates sensibles du jeu social. Dans les lieux de relégation où l’espace est raréfié et où la minute pèse, l’écriture cinématographique est poussée dans ses retranchements. « La fiction d’une intrigue peut favoriser un non-dit par la suspension de la fonction référentielle du langage qui se dévoilera par la poésie ou la dimension imaginative. » [Ricœur]

Go de nuit, les belles oubliées

Mieux que de nombreuses études académiques, Balzac, Zola, Flaubert, Hugo… ont éclairé le XIXe siècle français par « toutes les impuissances et toutes les énergies » traduites au sein des « niaiseries de la vie journalière. » [Émile Zola : 1869]. De même le cinéaste Kieslowski [2006] déclare vouloir « enrichir le portrait de l’être humain d’une dimension supplémentaire, celle des pressentiments, des intuitions, des rêves, des préjugés, en un mot de la vie intérieure” qui pour l’auteur n’a rien d’un « monde sous-jacent et clos ».

Un monde auquel le cinéma renvoie de manière immanente.