Cette biographie, à l’articulation du récit personnel et des chantiers de recherches, est un travail de mémoire tardif sans retour aux archives.

*

Les liens en bleu renvoient aux projets plus longuement traités.

Je suis l’auteure des photos ici présentées, sauf quelques-unes au © signalé.

PREMIERS PAS

TRISTES COMMENCEMENTS

Je suis arrivée par hasard sur le continent noir à la faveur d’une rencontre avec Marc Piault, anthropologue, qui m’a emmenée en jeep sur ses terrains au Niger à travers le Sahara. Attirée par le grand large, j’aurais pu partir n’importe où. Rien ne me prédestinait au continent africain, ni à l’ethnologie. Je sortais tout juste de mes études à la Sorbonne avec Georges Balandier et de Sciences Po. Une période où je m’ouvrais au monde par des idées de révolution marxiste avec des rhétoriques trotskystes et féministes tellement hors-sol que rien de « normal » ne pouvait se dessiner.

Dans un hommage à Françoise Héritier [2018, Herne], je développe ce parcours personnel.

PREMIERS TERRAINS

Avant que je ne rattache ma thèse au politique [Chap. Premiers pas – Thèse], Marc Piault m’avait conseillé de commencer par les tenures foncières avec un arrière-fond marxiste : division du travail et détermination des forces productives. Ce que je fis avec une ardeur vaine.

Lancée sans apprentissage préalable autre que la constitution de l’ineffable cantine de terrain, je suis partie au volant d’une 4X4 avec un interprète pour interroger le plus de chefs de familles possible sur la taille des champs, le nombre de greniers, les quantités de nourriture servies par jour, le cheptel etc. J’étais devenue une sorte d’ingénieure agronome pensant qu’il fallait des chiffres en forme de statistiques pour avoir des preuves. Je faisais des tableaux. Je ne vivais rien. Ma docilité de l’époque m’interrogera plus tard !

ROUTINE DES VENTS DE SABLE

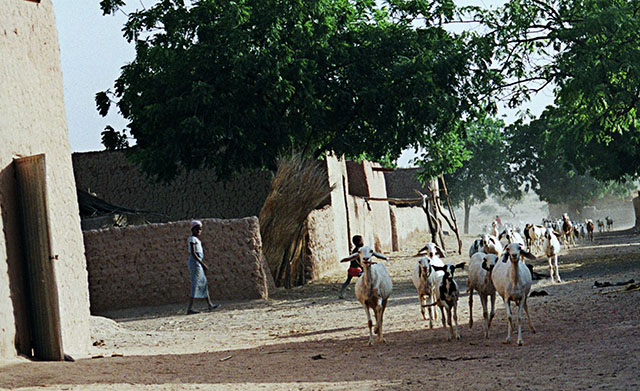

Paysan tissant un lai de seko

Dans tous les villages, on m’offrait une maison en torchis avec un toit de paille, du sable sur lequel une natte était posée. Ma vie était rythmée par les entretiens et les siestes obligées sous les 45° degrés de plomb. Je calquais mon mode de vie sur celui de Marc Piault qui lui était parti au Nigeria. Il se comportait en bâki [étrangers, hôtes] qui, dans ces sociétés, recevaient un traitement particulier. On me logeait à part, un plat de tuo [pâte de mil avec une sauce noire au sumbala] était déposé à ma porte, parfois accompagné d’un petit poulet dur et goûteux. Je me retrouvais seule avec ma lampe tempête où les éphémères venaient se brûler à côté des livres que j’aimais lire, Marguerite Duras, Claude Simon, Nathalie Sarraute… Surtout rien sur l’Afrique !

Mes journées s’égrenaient de manière routinière. Le seul moment de bonheur était la douche au retour. Fraîche, elle coulait sur la chaleur atomique de la journée. Je la prenais derrière un seko, un panneau mobile en paille, à l’aide d’un seau que des femmes remplissaient tous les soirs de même que mon canari, jarre de terre où elles versaient l’eau des puits que je buvais avec une petite calebasse.

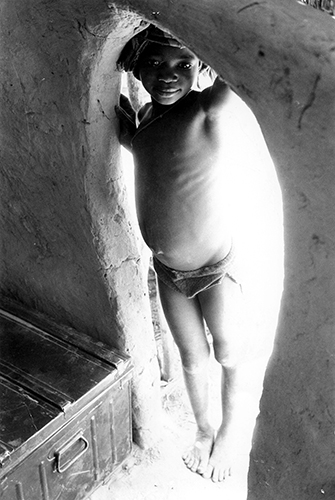

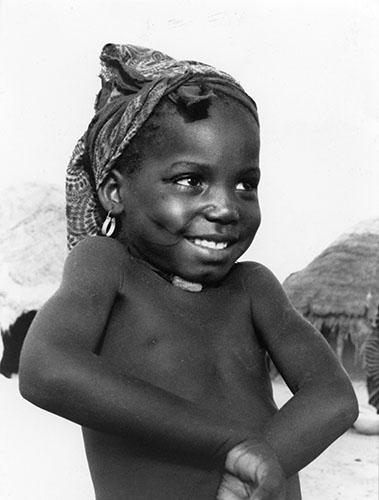

Le matin, je me lavais les dents devant une nuée de petits commentateurs joyeux et bruyants qui étaient soudain au zoo. Quoi que je fasse j’étais sous les regards. Cependant, les petites filles, plus libres avec moi par notre communauté de genre et par leur très jeune âge, ont joué un rôle dans ma socialisation. Les charmantes intrépides entraient pour voir les objets que j’avais apportés, toucher mes cheveux, ma peau. Mon apprentissage de la langue commença avec elles.

Petites visiteuses

J’ai regretté cette pratique old school du terrain. La génération d’avant co-organisait la distance avec ceux qu’ils appelaient les ‘informateurs’. Peu faisaient l’effort de l’apprentissage de la langue. Je ne parlais pas encore le hausa et quand le soir des gens du village me rendaient visite, nous échangions gestes et sourires, mais je ne comprenais rien. Un handicap qui me donnait la sensation d’étouffer en moi-même et auquel j’ai peu à peu remédié.

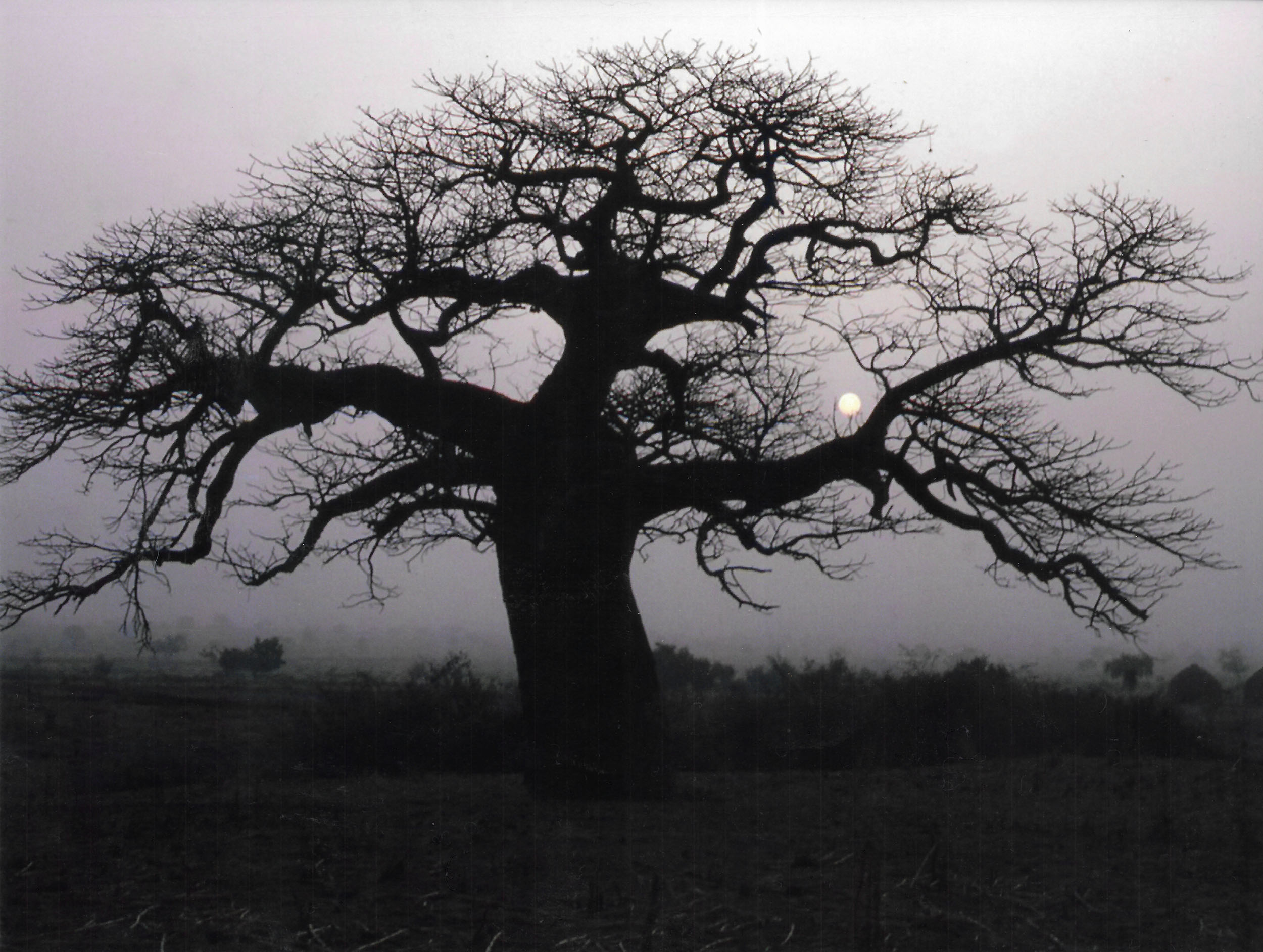

PARTIR

Le Niger était un pays qui me paraissait morne et triste, en outre assommé par une dictature. Sous le règne de la peur, la tyrannie se glissait dans toutes les capillarités de la vie sociale telle une solution dissolvante qui se serait attaquée à toute prise de responsabilité, même minime.

Perdue, je me raccrochais au devoir accompli. La passion manquait, j’avais du respect pour mon travail mais n’avais aucun romantisme de l’« Afrique » avec cette majuscule carnivore et simplificatrice : l’Afrique partageuse, l’Afrique des philosophes, l’Afrique qui rit toujours, l’Afrique des sorciers… Je n’aimais pas être appelée « L’Africaine ». Je n’aimais pas les ethnologues qui se disaient « initiés ». Je n’aimais pas les africanistes qui dans les séminaires parisiens commençaient benoîtement leur topo par : Chez moi dans mon village…

Dénuée de tout sentiment d’appartenance, je finissais par préférer les difficultés, pneus déchirés sur une souche, pannes suivies de transports en chameaux, faims passagères, ensablements répétés. Heureusement sans jamais la moindre maladie, ceci sans doute lié à mon aversion pour l’hygiénisme qui a dû entrainer une domestication des microbes. Ces contingences, que Lévi-Strauss détestait, provoquaient des relations intéressantes parce qu’elles se nouaient à l’intérieur de petits drames.

Un jour sous une chaleur accablante, j’entends des notes —style piano bar— sorties d’un poste radio voisin qui provoquent en moi une intense émotion. Je veux rentrer dans le froid, retrouver du hasard, du plaisir, du vin et des bistrots, entendre ma langue à bâtons rompus.

Sur le champ je fais tomber les faux-semblants, mets fin à l’inflexibilité de ce type de missions que je m’étais infligées en janséniste déboussolée. En même temps, une fois arrivée chez moi, je reste atterrée au seuil de ma porte par le trop d’objets que je possédais. Je ne comprenais plus ce mode de vie. Je devenais une ethnologue.

BIFURCATION

J’ai abandonné les questions de soudure à l’hivernage et les résultats chiffrés sans pertinence d’abord construits sur une impasse : l’historicité des faits. Ces terres n’avaient jamais appartenu à quiconque. Avec les règles coloniales, la pression démographique et les réformes du système foncier, la propriété s’installait de manière durable et conflictuelle. C’est ainsi que j’ai réorienté ma thèse sur ces petits royaumes du Dallol mawri hausaphones.

La bonne période dans ces pays sahéliens est la fin de l’année. C’est le moment où Rouch préférait venir. J’ai fait comme lui. En outre cela nous évitait la sinistre trêve des confiseurs en France. Nous nous sommes retrouvés plusieurs Noëls successifs au milieu du fleuve Niger sur la grande pirogue de l’IRSH —l’institut de recherches— pour nager, et le soir, invariablement dans le même restaurant pour manger des brochettes arrosées d’un demi-verre de vin blanc coupé d’eau gazeuse.

Il organisait des déjeuners au Centre où j’ai entre autres rencontré Germaine Dieterlen avec son éternel poudrier et Théodore Monod qui racontait des blagues lestes, précédées d’une demande aux dames de quitter la table. Irréel et magnifique.

Jean tournait ses films en pays zarma où je suis allée le rejoindre. Un spectacle joyeux et spontané que j’enviais. Soudés par un même but, acteurs et équipe entraient directement dans le projet. Je n’avais qu’une envie : sortir de ma thèse pour prendre une caméra. J’allais quitter les voies normalisées de la recherche face à une académie qui considérait encore l’image comme Platon la voyait dans sa caverne ! J’ai appris mon métier avec des carnets de notes et des fiches. Je l’ai investi avec passion dès que j’ai pu l’associer au cinéma.