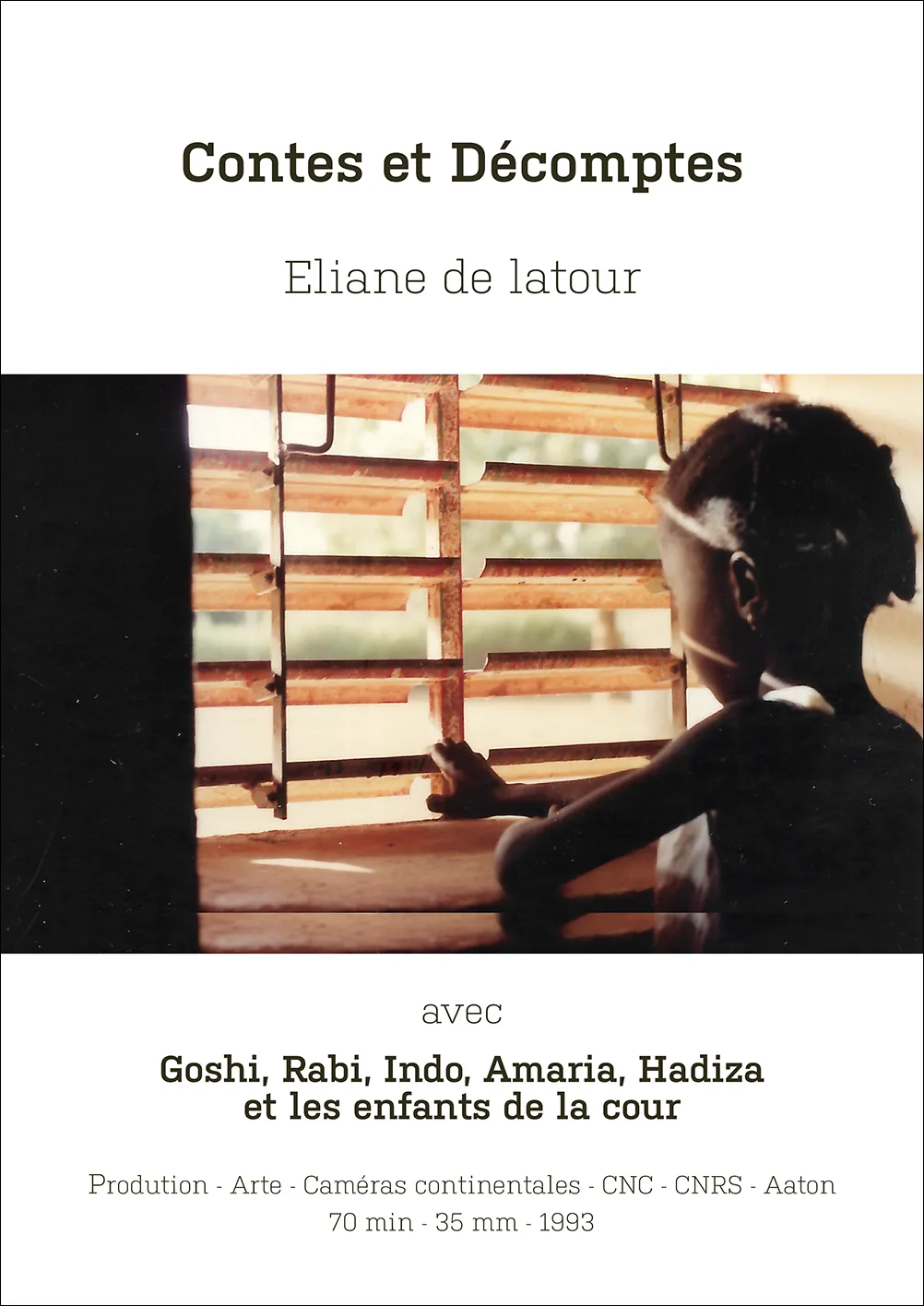

CONTES ET DÉCOMPTES

Long métrage documentaire – 70′

Distribué par Deutschen Kinemathek — Salles d’Art et d’Essais en Allemagne

Éditions DVD

– Université de Pékin – Chine

– Arte en co-édition avec le ministère des Affaires Étrangères

Première mondiale à la Berlinale

Quatre épouses cloîtrées au Niger mènent des petites entreprises grâce à des intermédiaires qui achètent, vendent, surveillent les commis. Grâce à leurs bénéfices, elles participent à la vie sociale, affirmant leur force face au vide. La loi d’Allah, « douce et réconfortante » à leurs yeux, donne à cette soumission un sens : elle trace le destin de leurs enfants.

Mais l’arrivée d’une cinquième épouse, adolescente adulée, provoque des jalousies dévastatrices. Le mari l’installe à trente kilomètres et s’y rend à sa guise. Clouées sur place, les femmes du harem subissent l’affront. Cette préférence conjugale les renvoie à leur beauté fanée, leurs rêves brisés.

La jeune Hadiza devient un catalyseur de la mécanique brute de leur enfermement, sans issue ni réplique, même sous couvert d’un devoir sacré.

HAREMS DES SABLES

J’ai d’abord étudié l’économie vivrière des femmes. Marginale en apparence : petits jardins, volailles, ovins, parfois une vache ou un lopin. La transformation artisanale et le petit commerce complétaient ces ressources. Là où les champs céréaliers des hommes constituaient une monoculture risquée, ces activités féminines jouaient un rôle crucial en cas de crise, fréquentes alors. Elles diversifiaient les revenus en amortissant les chocs.

« Quand une femme sort de la maison, sa valeur diminue. »

Le sexe des femmes porte l’honneur des hommes. Et certains grands marabouts, chefs coutumiers, commerçants renommés… de rang social élevé affichaient leur dignité en interdisant à leurs épouses de sortir. En contrepartie, ils ont l’obligation de subvenir aux besoins quotidiens, tâches qui incombaient aux femmes libres d’aller et venir. Les harems jouissaient d’une réputation ambivalente : on les disait prospères, dirigés par des patronnes à la tête d’entreprises vivrières souvent très lucratives. Notamment autour de l’oignon.

Dans le même temps, des moqueries fusaient à propos de maris, censés afficher leur prestige par l’enfermement de leurs épouses, mais qui, faute de moyens, ne pouvaient assumer leur dévotion coûteuse à La Mecque. Les voilà, disaient les gens, « en petit boubou et tongs », ployant sous les charges quotidiennes dont leurs femmes étaient dispensées.

Cette caricature bousculait mon regard d’Occidentale sur la privation de liberté. J’ai eu envie d’aller voir de plus près. Certaines cours de grands marabouts ont donné corps à mon rejet féministe : véritables mouroirs à prières où les femmes étaient même privées d’activités. Mais bien loin d’être le cas général dans une région où le commerce, sous toutes ses formes, fait loi, cette réclusion révélait un paradoxe. Vecteur de domination et de perte d’autonomie, elle pouvait simultanément consolider un pouvoir économique féminin indirect, parfois au détriment de leurs époux.

‘ONE PENNY CAPITAL’

Rabi – 2éme épouse

C’est dans la cour du chef Samna que j’ai décidé de m’installer pour neuf semaines. Nous avions déjà tissé un lien : il avait été le sujet de mon premier film. Depuis qu’il avait été intronisé, ses cinq épouses vivaient recluses, privées de ce commerce libre qu’elles menaient autrefois. Lui, ancien gendarme motard, noble, a pu être élu à la chefferie de canton, ouverte aux lignées princières. Invention du système électoral colonial qui octroyait aux anciennes royautés des places entre les habitants et le sous-préfet pour les contrôler.

Les co-épouses de ce harem menaient de petites activités agricoles, commerciales ou artisanales, comme tant de femmes hausas. Mais chez elles, tout restait circonscrit au « one penny capital ». Quelques hommes de la famille étaient autorisés à entrer devenant leurs « chargés d’affaires ». Chaque centime gagné arrachait une petite conquête de liberté.

Samna, selon les normes hausa, ne détenait aucun droit sur les ressources de ses épouses. Lorsqu’il faisait face à des difficultés, il pouvait bien solliciter leur aide, mais devait alors rembourser jusqu’au moindre grain de riz. Dans ce monde rural, la polygamie -honnie des citadines- pouvait devenir refuge et entraide. C’est Rabi qui, malade, pria son mari de prendre une troisième épouse.

TOURS DE NUIT – JOURS DE LARMES

Leçon de géographie

Il m’arrivait de participer à la cuisine familiale que les co-épouses assuraient à tour de rôle. Celle à qui revenait la charge ce jour-là devait aussi veiller sur le mari — et partager sa couche. Ce dernier décidait du nombre de nuits passées auprès de chacune, mais devait ensuite s’y conformer : le Coran impose une égalité stricte entre les femmes. Samna avait fixé une rotation de deux jours.

Plus le nombre d’épouses augmentait, plus les jours « sans » se multipliaient — autant de temps que chacune consacrait à ses affaires. Une liberté en creux, qui favorisait parfois la solidarité, et donnait à quelques-unes une vraie puissance.

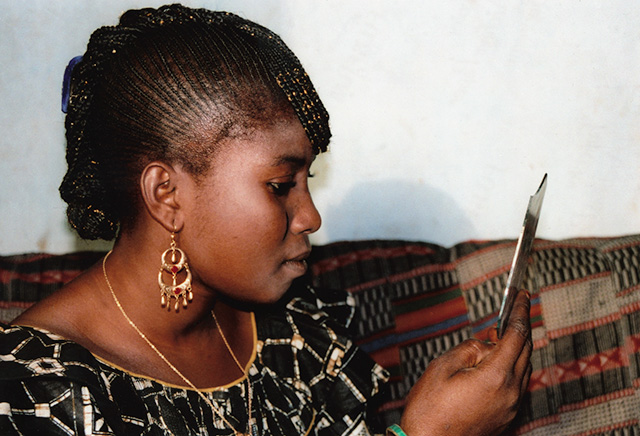

Hadiza – 5éme épouse

Le succès de ces petites entreprises libres en apparence n’effaçait en rien leurs corps dissimulés. Or c’est bien de corps qu’il s’agit dans le mariage.

Avec la rotation entre les femmes, le chef devait attendre huit jours pour retrouver Hadiza dans son lit. Les tensions lui ont servi de prétexte pour l’installer ailleurs, où il la rejoignait hors cycle. S’il devait rendre des comptes dans la maisonnée, il n’avait en revanche aucune explication à donner à ses femmes sur ses allées et venues. Jour après jour, j’ai ainsi perçu la tristesse des premières épouses délaissées. De véritables colères se manifestaient à l’égard de Hadiza qui invalidaient le sens du refrain : « nous sommes heureuses d’être enfermées, c’est notre tradition, c’est ce que Allah a voulu. » Face à la jalousie, tout volait en éclats.

La douleur renvoyait à l’immobilité d’une vie soumise à l’épreuve du désaveu et de l’exclusion. Avant leur confinement, elles auraient eu la possibilité d’éviter la situation grâce à leurs activités variées, librement menées au-delà des frontières. Un divorce restait possible, mais il aurait nui à leurs enfants — leur bien le plus précieux et leur avenir.

La jalousie, infiltrée dans les capillarités de la vie commune, devenait le moteur d’un conflit masculin/féminin qui excédait la relation amoureuse et qui rendait visible leur soumission à travers l’intime et l’émotion.

ENTRE FEMMES

Jardins des femmes

Une part du fruit du travail féminin était épargnée par la constitution de petits troupeaux, de couvertures tissées par des artisans nourris pendant la saison froide, d’ustensiles accumulés, de calebasses décorées… Le reste se dissipait en dépenses personnelles — pagnes, bijoux — dons aux parents du lignage, vêtements ou nourriture supplémentaire pour leurs enfants. Mais surtout en cadeaux lors des grandes cérémonies de la vie sociale. C’est lors du mariage des filles que les mères affirmaient leur puissance. La jeune épousée devait arriver chez son mari avec calebasses, louches, cuvettes, nattes, jarres, mobilier… un trousseau offert par sa mère, fruit de ses entreprises antérieures, exposé aux vus de tous. La renommée du lignage maternel s’y jouait.

Baptêmes et mariages donnaient lieu à des joutes entre femmes (bûki), à l’allure de ‘potlatch’. Entre l’hôtesse qui recevait et l’invitée qui offrait la surenchère de présents à chaque cérémonie finissait par acculer celle qui n’était plus en mesure de rendre. Il fallait alors « égaliser la mise » et repartir à zéro. Ces rivalités allaient de pair avec des formes d’entraide, comme des tontines grâce auxquelles les femmes finançaient leurs commerces ou d’autres activités.

Prix

Prix Georges Sadoul

Gold Hugo Award au festival de Chicago

Prix des Bibliothèques au Cinéma du Réel

Prix des Rencontres Européennes de Télévision

Contes et Décomptes – Films – 70′

VF

VA

MAKING OFF

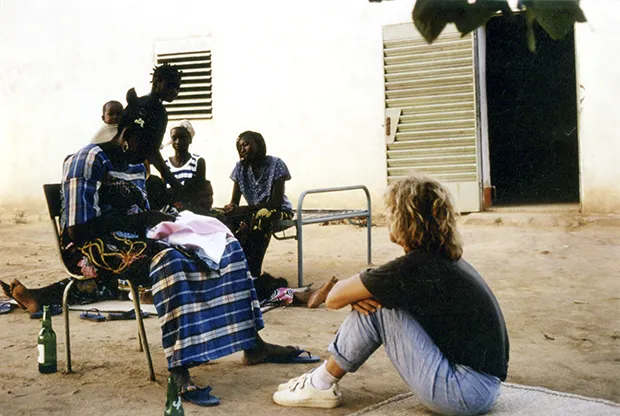

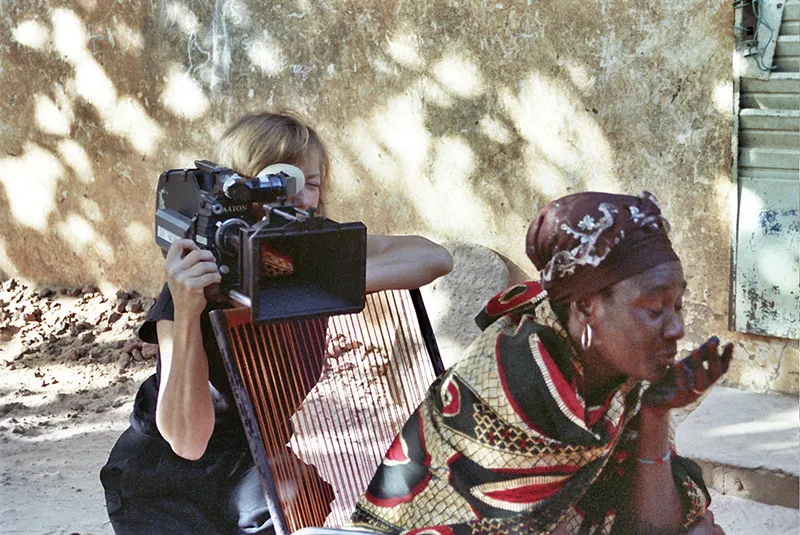

Avec ma caméra Aaton à portée de main, je m’asseyais chaque matin sur la grande natte de l’auvent. De là, j’observais le va-et-vient incessant des enfants, clientes, cousines, amies — et des marchandises. L’argent circulait à travers les murs, dans un ballet d’interactions minuscules.

Mon preneur de son avait été admis comme « yaro », enfant symbolique assigné à toute personne « importante » — surtout une étrangère (bâki), blanche (bâturia) comme moi. Mais homme parmi des femmes invisibles aux regards extérieurs, il était gêné et filait se réfugier dans le local du matériel.

J’étais le témoin d’escarmouches quotidiennes avec l’intendant, Na’aka, représentant du mari. Mais c’est la cinquième épouse qui hantait les esprits au quotidien. Partageant le point de vue des épouses mises à l’écart, je n’ai pas jugé nécessaire de filmer chez Hadiza. Je suis simplement allée la voir. Elle se maquillait. Je l’ai filmée en un seul plan-séquence, déréalisé par le son — une bascule mentale, au plus près de la pensée des co-épouses à chaque évocation de leur jeune rivale.

Messagères en voix off

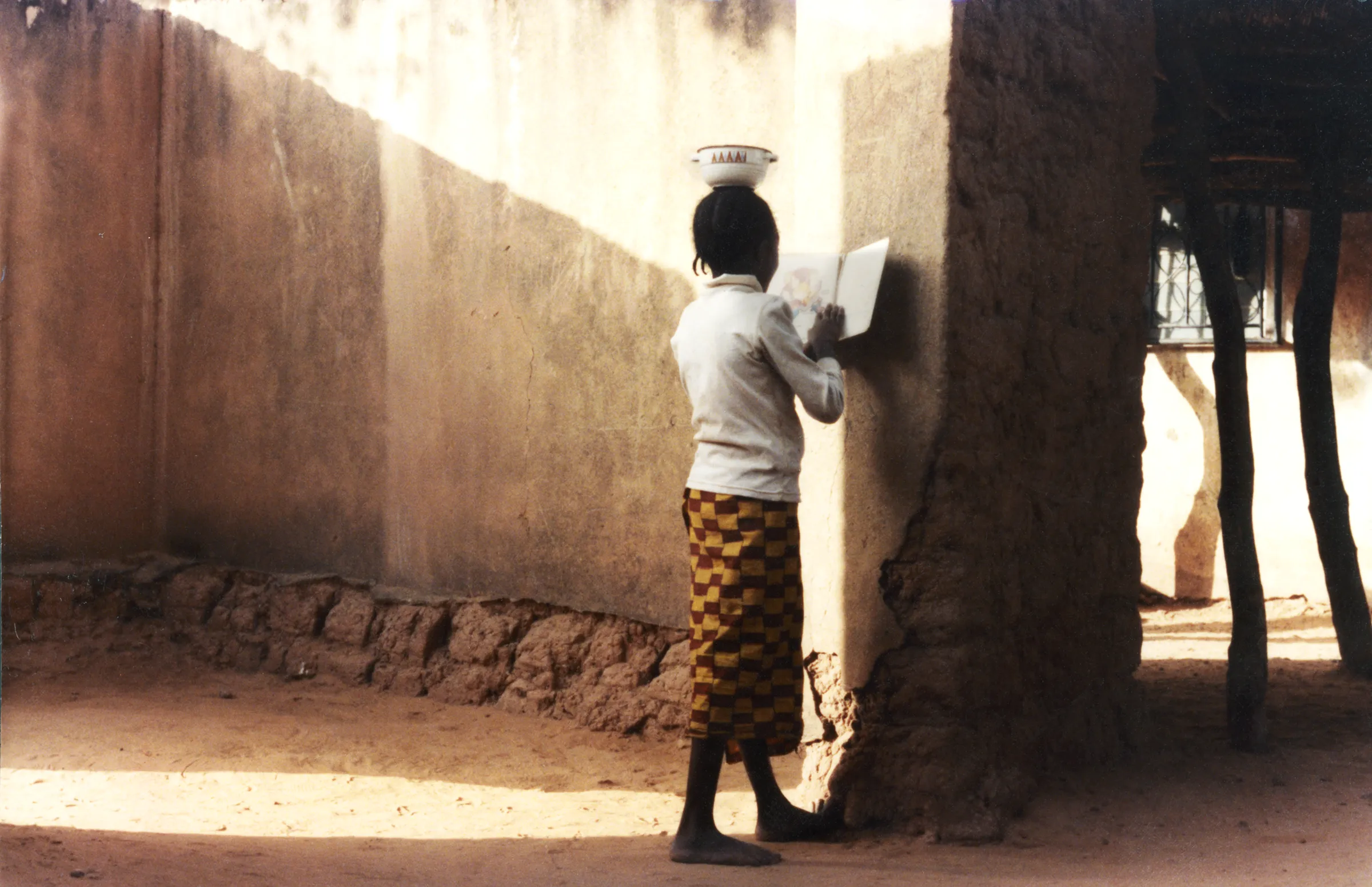

Les enfants en bas âge assurent un lien essentiel avec le village. Par leurs allées et venues, ils ramènent à la maison échos et rumeurs. Les petites filles, plus encore que les garçons, se montrent habiles à rapporter bribes d’histoires et confidences, tissant sans relâche le fil entre la maison et le dehors.

Elles m’ont paru les mieux placées pour commenter ce film. Je les emmenais en groupe au sommet de la falaise et laissais le Nagra capter librement leurs discussions sur le mariage, la vie, les hommes, les adultes, la religion, le sexe… Un regard libre sur un monde clos auquel elles échappaient encore, mais qui deviendrait, pour certaines, leur avenir. Leurs chants traverseront le film.

REVUE DE PRESSE

Quelques extraits

« Eliane de Latour joue également sur des contrastes intérieur/ extérieur, ombre et lumière, avec les portes au milieu pour restituer la pesanteur de l’enferment ».

Libération

« L’image est belle, lumineuse et fluide ».

Le Monde

« Chaleur, poussière, drôlerie, mesquinerie contribuent à la réussite de ce documentaire au temps suspendu. Un talent à suivre ».

Le Quotidien de Paris

« Un film d’une grande beauté dans son dépouillement, d’une profonde humanité. Un document essentiel ».

Humanité Dimanche

« Un drame tout en tension ».

La vie

« Contes et comptes de la cour est un film astucieux, surprenant et poétique ».

Politis

« Nous touchons du cœur et du cerveau ces héroïnes confinées. Avec en sus des plans de coupe magiques : une demi-douzaine de caprins s’ébattant incongrûment face à l’objectif ».

Télérama

« Latour’s depiction of their daily lives is beautifully punctuated with comments by their young daughters, who grow up listening to their mother’s « tales and tallies. »